広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト

広島市西区

広島大腸肛門クリニック

内科・外科・肛門科

医院紹介

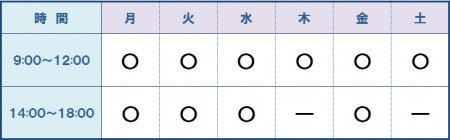

4つの”S”―――「Speciality(専門性)・ Security(安心)・Service(奉仕)・Sincerity(誠実さ)」を医院のモットーに掲げる大腸肛門専門のクリニック。来院する全ての患者が、不安や不快を感じることなく、快適に安心して治療に向き合えるよう、スタッフ全員が丁寧な対応に務めている。院長の中島真太郎先生は、社会保険中央総合病院大腸肛門病センターでの勤務経験があり、大腸肛門疾患の専門知識が非常に豊富。痔(じ)の最新療法も積極的に取り入れており、日帰り手術(切らずに治すジオン注射療法含む)は、多くの患者に喜ばれている。また、市内の総合病院との連携も行っており、患者のライフスタイルを考慮した治療を提案してくれる。プライバシーに配慮した環境を整え、女性看護師が親切に対応してくれるので、痔の悩みは他人に相談しにくいと不安を感じている女性の患者も安心だ。広々とした院内は、治療後にリラックスできるスペースも完備されており、患者の立場に立った造りとなっている。場所は西区庚午の宮島街道沿い。医院1階が駐車場になっており、車での通院も可能。診療時間

※平日の午前中は、内視鏡の検査などで混み合っておりますので、初診の方は、可能であれば平日午後にお越し下さい。

院内紹介

診療内容

・胃腸科・肛門科

・内科

・外科

基本情報

【施設名】 広島大腸肛門クリニック【診療科目】 胃腸科/肛門科/内科/外科

【医師】 院長 中島 真太郎

【電話番号】 082−507−1555

【所在地】広島市西区庚午南1-35-21

【最寄駅】 広島電鉄宮島線「古江駅」、広島バス「庚午住宅入口」バス停

医師の紹介

・日本大腸肛門病学会認定専門医

・日本消化器病学会認定専門医

・日本消化器内視鏡学会認定専門医

・検診マンモグラフィー認定読影医

・日本消化器外科学会

・日本消化管学会

・日本臨床外科学会、

・日本がん治療学会

・日本胃癌学会

・日本乳癌学会、

・日本呼吸器外科学会

・内痔核治療法研究会

等会員

中島真太郎先生のレポートはこちら

アクセス情報

| 施設名 | 広島大腸肛門クリニック |

|---|---|

| 診療科目 | 胃腸科 肛門科 消化器科 内科 外科 |

| 電話番号 | 082-507-1555 |

| 所在地 | 広島市西区庚午南1-35-21 |

| 最寄駅 | 広島電鉄宮島線「古江駅」、広島バス「庚午住宅入口」バス停 |

| 駐車場 | 5台 |

| URL | http://hcpc.jp/ |

■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■

命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。

実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。

人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。

適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。

幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。

尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。

咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。

喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど

考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。

「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。

ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。